——“十四五”国家重点研发计划项目河南农业大学首席介晓磊教授考察子课题执行进展情况

【河南讯:记者薛明杰】 2025年4月6日下午,项目首席科学家介晓磊教授来河南农业大学科教园区视察十四五国家重点研发计划子课题任务研究进展情况,陪同考察的还有河南农业大学原烟草学院院长刘国顺教授、埃及开罗大学Mahdy教授、华中农业大学李庆教授,全体子课题成员及部分研究生参加。这场聚焦黑水虻生物转化技术的现场研讨,不仅展现了农业废弃物资源化利用的科技突破,更勾勒出生物经济驱动现代农业升级的崭新图景。

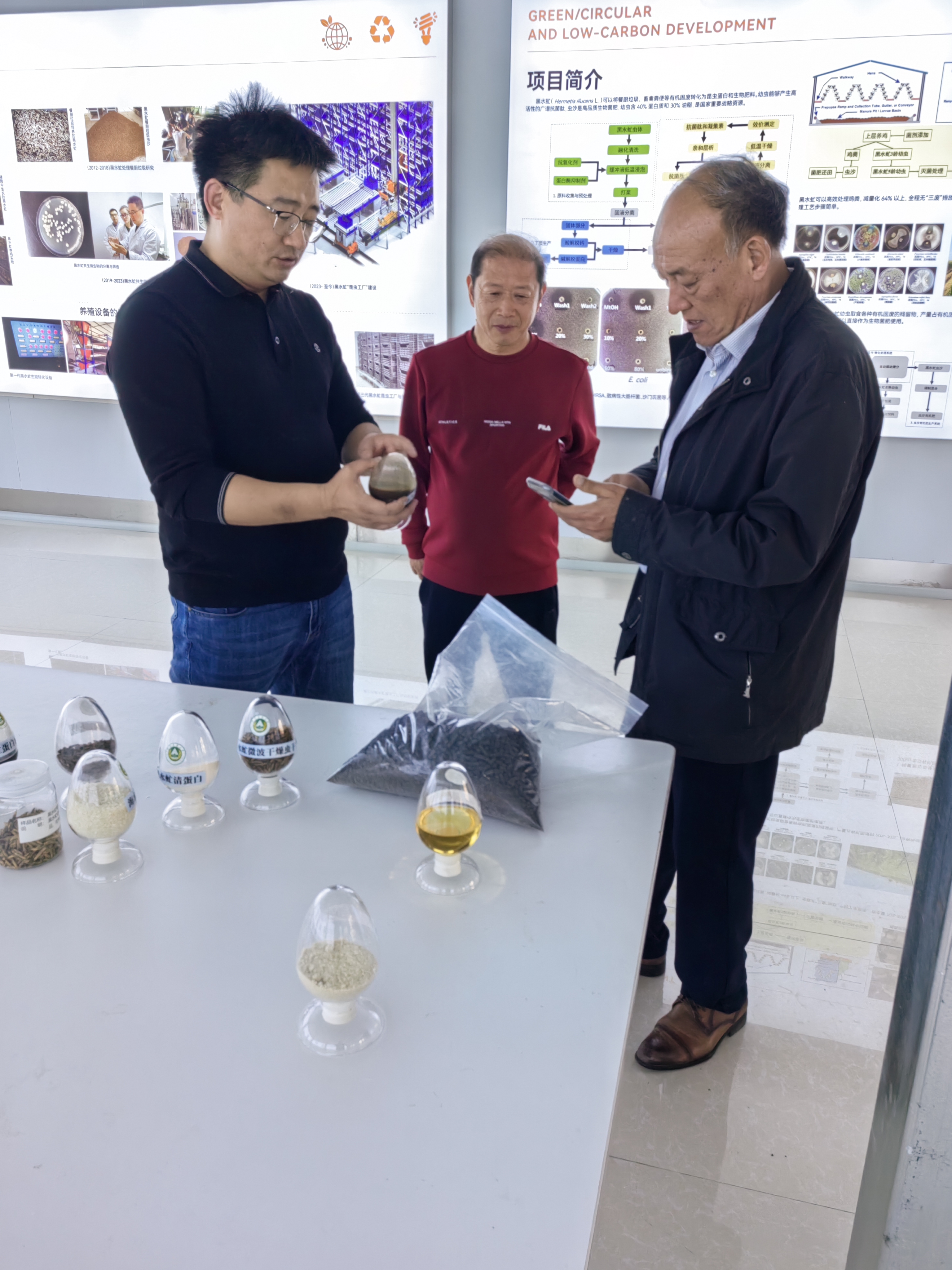

首先由该项目子课题负责人——河南农业大学生命科学院杨森教授,详细汇报子课题研究进展情况和下一步研究计划。然后杨森教授又介绍说:“通过虫菌协同作用,我们实现了6天内有机固废快速降解,虫体蛋白含量达40%,同步产出兼具肥效与抑菌功能的生物有机肥料。” 谈话间,介晓磊首席特别关注技术落地场景,询问了“黑水虻转化产物在烟草种植中的表现如何?能否解决连作障碍问题?”面对追问,杨森教授研究团队展示了试验数据:施用黑水虻有机肥的烟田,有效提升土壤有机质,缓解连作障碍,烟叶钾含量显著提高。接着介晓磊首席又询问了关于黑水虻相关产品在中草药作物方面的具体应用场景的问题,杨森教授也做了讲解和记录便于针对性研究。

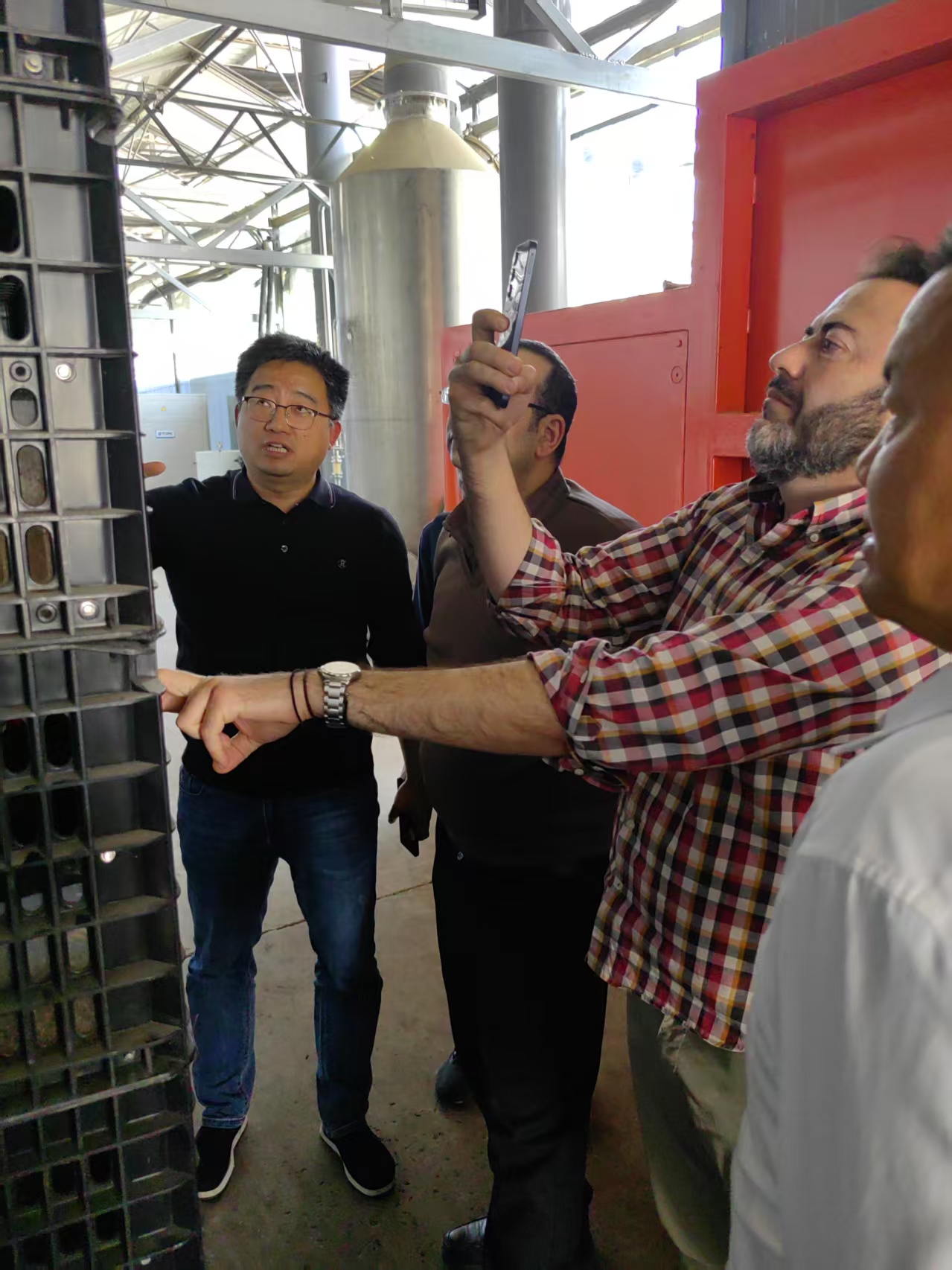

当走到昆虫工厂示范基地内部车间时,杨森教授向介晓磊首席汇报了畜禽粪便预处理工艺、黑水虻幼虫生物转化畜禽粪便智能化装备,转化车间除臭原理及设备等。目前我国每年产生畜禽粪便约38亿吨,传统堆肥处理存在周期长、养分流失、二次污染等缺陷。而经基因改良的黑水虻品系,可显著提升转化效率,虫体油脂中月桂酸等功能性成分含量显著增加,为开发高附加值产品奠定基础。正如华中农业大学李庆教授所言:“从‘垃圾虫’到‘科技虫’的蜕变,本质是合成生物学与现代农业的深度融合。”

介晓磊首席敏锐指出行业痛点:“当前黑水虻种质资源混杂,亟需建立专用品系选育体系。”他要求团队需要做好专用于畜禽粪便生物转化的黑水虻种质资源“芯片”,提高自主创新能力;加快黑水虻昆虫高蛋白、经济作物专用肥料等高值化产品的开发进度,必须把种业创新作为核心突破点,通过基因组学技术筛选高效转化菌群共生、抗逆性强的优势种群,打造畜禽粪便生物转化的”活体芯片”, 保障子课题任务顺利完成。

现场参观完后,在黑水虻昆虫工厂的会议室进行了座谈。座谈会上,介晓磊首席特别强调国际合作的战略意义:要推动黑水虻技术标准‘走出去’,特别强调了四项以下工作任务:(1)要加快研究进度,尽快完善日处理10吨规模中试示范基地的试验工作;(2)加强国内外合作,重视知识产权保护,核心技术申报国际法发明专利;(3)瞄准烟草、中药等经济作物种植中的土壤问题和病害问题,设计试验方案,进一步开发专用肥料和生物防治菌剂产品;(4)积极发现技术新契机,加强与埃及、西班牙等“一带一路”国家合作,扩大黑水虻行业的国际影响力。

会议结束后,介晓磊首席与刘国顺教授驻足于”黑水虻生物转化技术助力城乡绿色循环低碳发展”展板前。介首席轻抚展板上的技术路线图,对杨森教授谆谆嘱托:”要深刻领悟喻子牛教授‘昆虫是自然界留给人类最后一块蛋糕’的深刻内涵,将黑水虻技术打造成撬动生态文明的科技支点。这不仅是要把废弃物转化为金山银山,更要构建从实验室到田间、从乡村到国际的绿色发展体系。”他凝望着车间里忙碌的智能化设备补充道:”我们的使命,是以系统思维推动农业科技范式变革——从产量优先转向生态优先,从单点突破升级为全域创新,让中国方案成为全球可持续农业的亮丽名片。”展板的灯光洒落在介晓磊首席斑白、稀疏的鬓角,这位躬耕农业科技四十载的学者,此刻仍目光灼灼地与团队探讨产业化路径:“生物制造重塑物质循环,合成生物学开辟‘第二曲线’,‘一带一路’搭建技术共同体——这正是‘两山理论’最具生命力的实践注脚。”灯光将他与展板上振翅的黑水虻剪影重叠,恰似一代代农业科学家精神的传承:以科技为笔,以大地为卷,在乡村振兴的壮阔图景中,书写着永不停歇的绿色诗行。

记 者:薛明杰

通 讯 员:李根生

摄 影 师:张继冉